Lesung am 08.04.2025 im Zeughaus

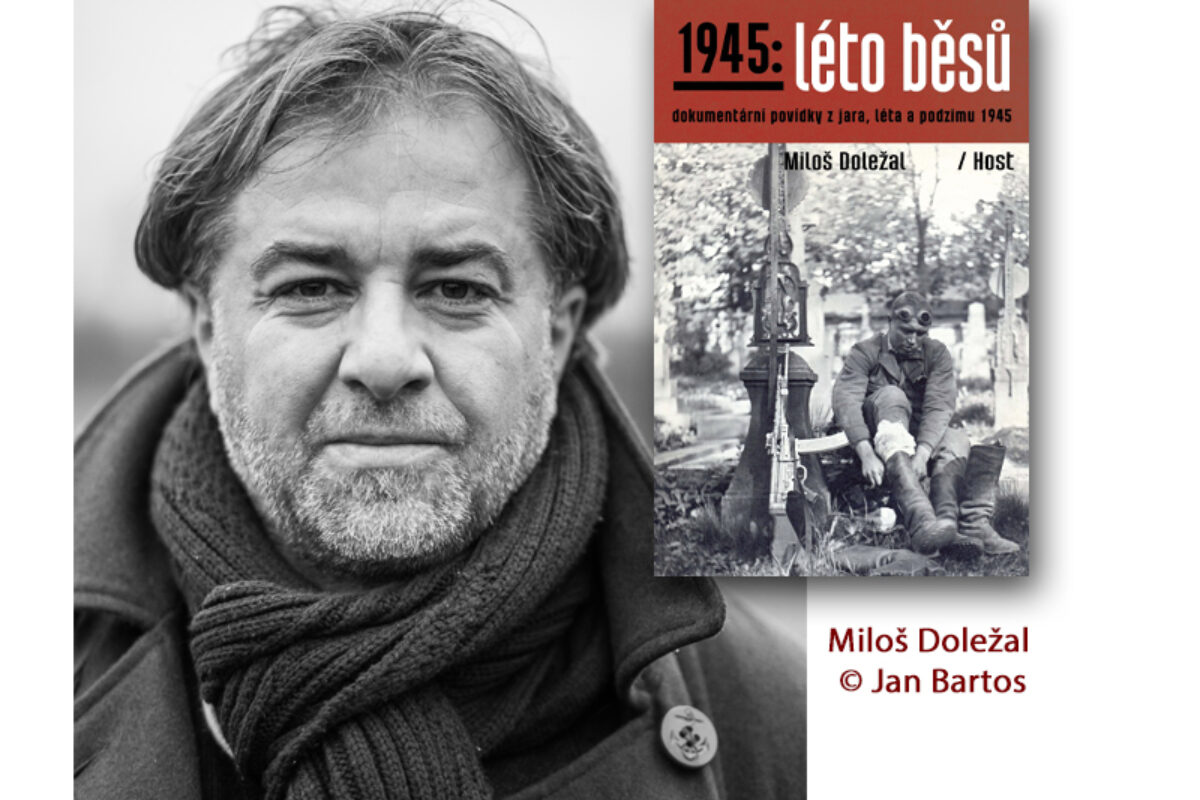

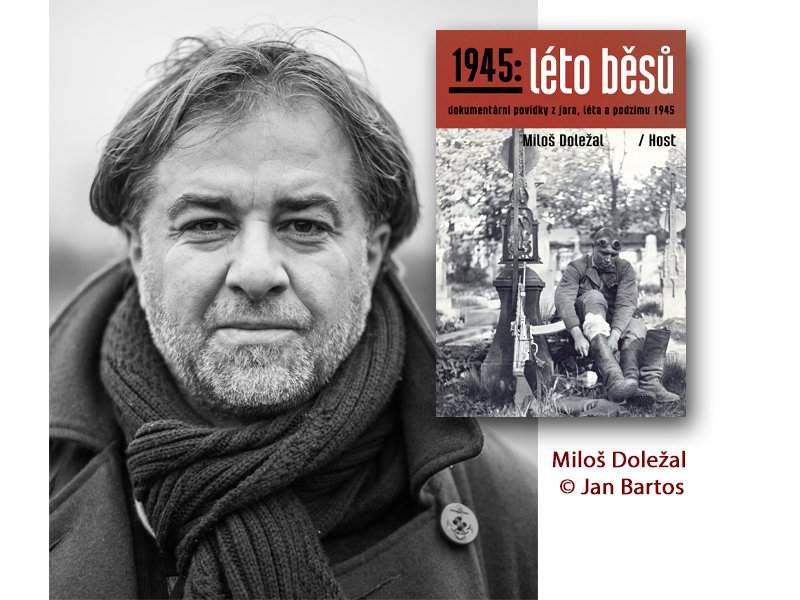

Zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs wollte Miloš Doležal nicht nur die Freude darüber vermitteln, dass der Krieg zu Ende war, sondern auch in die „Zeit der Wölfe“ einführen. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Geschäftsführerin des Adalbert-Stifter-Vereins Münchens Zuzana Jürgens, die auch den Autor vorstellte. Miloš Doležal (geboren 1970) ist ein tschechischer Lyriker, Schriftsteller und Journalist, der sich vor allem in seinem publizistischen Werk den Schicksalen von vergessenen oder durch das kommunistische oder NS-Regime verfolgten Personen widmet. In „Sudetenland“ (2023) erschien sein Porträt von Gertrude Urzidil mit dem Titel „Hallo, hier niemand, nur ich“. „Sommer der Dämonen“ erschien als „Léto běsů“ (2022) im Verlag Host.

Das Gespräch mit dem Autor dolmetschte Kathrin Janka, die auch die Auszüge aus dem bisher nur in tschechischer Sprache erschienenen Buch übersetzt hat. Der Autor las in der Originalsprache, die deutschen Texte wurden simultan projiziert. So kam das zweisprachige Publikum in den Genuss des tschechischen Sprachklangs und konnte die Inhalte mitverfolgen.

„Sommer der Dämonen“ ist der dritte Teil der geplanten Tetralogie des Autors. Reale Ereignisse in der Tschechoslowakei der Nachkriegszeit inspirierten diese Erzählungen über Gewaltbereitschaft, aber auch Menschlichkeit unabhängig von nationaler Zugehörigkeit.

Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, der Flieder duftet, aber die Welt wird nie mehr dieselbe sein. Die Ängste und Dämonen verschwinden nicht, nehmen nur eine andere Gestalt an. In seinen Erzählungen schildert Miloš Doležal Ereignisse und Schicksale aus dieser Zeit, wobei er sie durch seine Recherchen in einen breiteren Kontext setzt. Die Protagonisten seiner „Dokumentarerzählungen“, wie er sie nennt, werden dadurch in den Voraussetzungen und Folgen ihres Handelns greifbar und nahbar. Die Tschechoslowak*Innen freuen sich über die Freiheit und den Frieden, aber bewusst und unbewusst stecken sie den Kopf in die Schlinge der neuen Unruhen. Monate voller glücklicher Rückkehr, Neuanfänge, aber auch brutaler Repressalien, getarnter Kriegskarrieren, Selbstmorde und Enttäuschungen. Das sensible und meisterhaft geschriebene Mosaik der direkten Nachkriegszeit ist zugleich auch ein Abriss der Zeit, die danach kam und die nur selten einen gerechten Umgang mit dem Unrecht fand.

Gleich zu Beginn der Lesung ging es um die Ermordung zweier Priester durch tschechische Milizen im Braunauer Land. Das Gedenken an die Opfer solcher Racheaktionen gestaltet sich schwierig, weil durch eine später erfolgte Amnestie alle Verbrechen der Jahre 1945/ 46 straffrei gestellt wurden und dadurch sehr viele weiße Flecken im Geschichtsbewusstsein vor allem der lokalen Bevölkerung entstanden.

Den Kontrapunkt setzte die zweite Erzählung über ein Geschwisterpaar, das über viele Umwege seiner Mutter, die das KZ überlebte, zurückgegeben werden konnte. Zwischen der tschechischen Ursprungsfamilie und der deutschen Pflegefamilie entstand eine Freundschaft über Nationen und Generationen hinweg. Die Kapitulation des Deutschen Reiches im Mai 1945 ist nur politisch als „Stunde Null“ zu bewerten, in der Alltagsgeschichte spricht man präziser von einem langsamen Abebben der Gewaltwelle des Zweiten Weltkriegs. Eine Revision dieser Zeit unter diesem Aspekt lohnt sich für die gesamte europäische Gesellschaft.